「文字ゑづくし」より「のぞき」

目の前に集まる歴史

のぞきからくりには、いくつもの異なる技術が折り畳まれている。

大正期ののぞきからくりでは、内部の絵(中ネタ)だけでも、一枚の絵の中に泥絵、浮絵、押し絵、透かし絵という異なる技術が巧妙に組み合わされている。さらには重たい押し絵をスムーズに動かすための表具師の正確な造作が必要であり、ガラ箱にほどこされた金具には彫金師の技が光っている。また、口上を述べながらを絵の交代や照明を巧みにコントロールしていく芸も、一朝一夕に成るものではない。

写真術や映画術がそうであるように、精巧な装置を使う見世物の多くは、いちどきにできあがるのではなく、いくつかの技術が合流しながら進化し、その結果複雑な構造を得るにいたる。

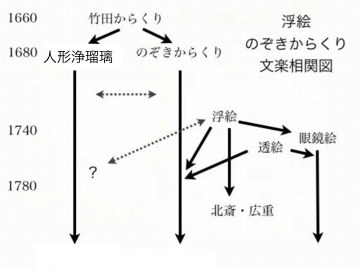

では、のぞきからくりの場合、いったいどのような源流が合流していったのだろうか。ここでは、巻町ののぞきからくりについて考える手がかりを増やすために、その歴史を見ながら、覗く身体、待つ身体について考えを拡げておこう。

なお、のぞきからくりの起源と変遷については、山本慶一氏の諸論文に豊富な文献を渉猟した考察がある(参考文献参照)。以下に引用するほとんどの江戸期の文献は山本氏の論文で気づかされたものである。

初期:のぞき「からくり」の時代 (17c中-?)

巻町ののぞきからくりをはじめ、明治・大正期ののぞきからくりの多くは、レンズや穴ごしに絵を見せるものである。では、ただの絵を見せるのになぜ「からくり」と呼ぶのか。

絵を見せる仕掛けが複雑なのでからくりと呼ぶのだという説もある。しかし、じつを言えば、のぞきからくりはもともと、絵ではなく、呼び名の通り「からくり」を見せていたらしい。

寛文二年(1662)、竹田近江はからくりを使った「からくり芝居」を大坂で興業した。これが当たって、以後、「竹田からくり」をはじめ、さまざまなからくりが考案されるようになった。からくり自体の起源は、この竹田からくりにさかのぼることができる。

いつ、誰が、小型の竹田からくりを箱に入れたまま見せることを思いついたのかは、明らかではない。しかし、うまいことを考えたものだ。舞台に乗せるほどの大きさのからくりを作るためには膨大な手間と時間がかかるが、箱に入る程度の大きさのものなら、比較的簡単に作ることができる。また、丸裸で見せたのでは、見物料を払わずに見る不届き者が現れるが、見物場所を覗き穴を限れば、その心配はぐっと減る。さらに、箱の中身を想像させ、好奇心をあおることができる。箱に入れて覗かせるというのは、少人数相手の見世物商売にとってはうってつけの方法である。

「からくり」を見せるのぞきからくりは、少なくとも17世紀末には現れている。『文字ゑづくし』(1685)がその証拠で、「のぞき」と題された絵の中で、男が箱の横から出た何本ものヒモを操る様子が描かれている。その位置から考えて、単純に絵を交代させるためのものというよりも、何らかのからくりを操作するためのヒモと考えるのが自然だろう。正面には覗き穴、天井には明かり取りとなる障子がはめこまれており、この時点ですでにのぞきからくりの基本的な仕様はそろっている。穴にレンズがはめられているかどうかはわからない。

『絵本御伽品鏡』(1730)では、「のぞき」と題された挿画(長谷川光信)の中に、のぞき箱が描かれており、看板には「大からくり」とある。横で見世物師は箱の横から出た二本以上のヒモを操っている。箱には後のもののような絵(中ネタ)を収めるような箱は描かれていない。『絵本東童』(1746)にも同様の「大からくり」の図(西川祐信画)が収められており、これまた箱の横から出た紐の位置が一列でない。

からくりが入っていたことの決定的な証拠は、『遊君女郎花』(-1763)に描かれた図(近藤清春画)で、看板に「大坂下り」「竹田からくり」とあることから、中身は竹田からくりであることが分かる。

のぞき箱はおそらく、(竹田)からくりと出会うことで、「のぞきからくり」という名を得たのであろう。

なお、正真正銘の「からくり」を見せるのぞきからくりは、江戸期に全く途絶えてしまったわけではなく、明治期に入っても同様の趣向のものが存在したという(山本

1973)。

前へ後へ

「竹田からくり」が使われていた決定的な証拠として、山本(1987)は文化文政期に書かれた猿猴庵(高力種信)『名陽旧覧図志』を挙げている。

宝暦(注:1751-1763)の頃、春秋彼岸の賑ひ、或ひは神祭開帳などに見せし覗からくりも、今の如き生写しの風景、オランダ絵の類にあらず、箱のうちに張り子の山がた、或ひは竹あじろの屋形などありて、小さき人形一つ二つ立てあり、口上も何の体と云ふばかりにて弁説面白くいふ事なし。三味線太鼓にて時のはやり唄をうたう。その拍子にて糸を引けば人形前へ出たり後へ引っこんだりするばかりなりし

初期ののぞきからくりについていくつか興味深い点が示されている。まず、箱の中には(背景ではなく)簡素な舞台が仕込んであり、そこに人形がいた。次に、口上は後に盛んになった物語形式ではなく身振りの説明に過ぎなかった。時の流行歌に合わせて人形が動くのだが、それが「前へ出たり後へ引っ込んだり」した。

この、前後の動きは、おそらくレンズごしに見るものにとってはいきなり人形がこちらに迫ってくるような迫力を与え、ときにはわずかに観客をのけぞらせたかもしれない(そしてこのような客の動きは、後ろで待つ者の興味をいっそう惹きつけただろう)。いっぽうでその動きは、レンズごしであるがゆえに、安全な向う側の世界として眼に映っただろう。

浮絵こそ登場しなかったものの、初期の「からくり」の動きはすでに前後、すなわち奥行きの魅力を帯びつつあったらしい。

人形が人形を操る

ちなみに山本(1973)によれば、はじめて「のぞきからくり」の呼称が文献にあらわれるのは、近松門左衛門『冥土の飛脚』(1711)である。

畿内近国に追手かゝり 中にも大和は生国とて。十七軒の飛脚問屋 あるひは順礼 古手買ひ。節季候に化けて 家々を覗きからくり 飴売りと。子供に飴をねぶらせて 口をむしるや罠の鳥。

(近松門左衛門『冥土の飛脚』岩波文庫、傍線筆者)

有名な「封印切り」の段に続く新口村の場面で、駆け落ちした忠兵衛と梅川を、飛脚問屋の者たちがさまざまな変装をして追うところである。変装のひとつに「覗きからくり」とあることから、当時すでにのぞきからくりが流行しつつあったことが伺われる。

当時の覗きからくりが、竹田からくりのような操りものであったとするなら、「冥土の飛脚」という人形浄瑠璃の中で語られる「のぞきからくり」の語は、あやつり人形のあやつる、からくり内からくりを想起させたはずだ。

こうした入れ子構造は、じつは人形浄瑠璃にしばしば見られる趣向である。たとえば『紙子仕立両面鑑』では、仲仕がうるさい番頭の権八に向かって「ちよつと神参りか、また浄瑠璃でも聞きに行かしやれませぬかい』と、浄瑠璃を聞くという行為を劇中にもちこんで観客を笑わせる。あるいは、『冥土の飛脚』や『壷坂』では、三味線の音に合わせて人形が三味線を弾く。構造の入れ子から入れ子へ移るとき、人間と人形の境は越えられ、人間が人形をあやつることは、人形が人間をあやつることへと裏返る。

こうした主客の転倒は文楽の大きな魅力であり、観客も作者も、そうした感覚をもたらす仕掛けには敏感に反応したに違いない。「家々を覗きからくり 飴売りと」という節回しを聞きながら、覗きからくりのなんたるかを知る観客は、人形が人形からくりに言及するというイメージに気づいて、わっと沸いたことだろう。

さらに興味深いことに、『冥土の飛脚』は、後に歌舞伎に取り入れられ、人形浄瑠璃に逆輸入されて「傾城恋飛脚」(1773 安永2年)として改作されているのだが、そこでは新口村に来る追っ手の描写部分は、

十七軒の飛脚屋仲間。お上からも隠し目附。或は順礼古手買ひ。節季候にまで身をやつし。この在所はモウモウモウ詮議最中。

(「傾城恋飛脚」国立劇場上演資料集(367))

と変更されており、「のぞきからくり」の語は省かれている。後に述べるように、18世紀後期には人形からくりを仕込んだのぞきからくりに替わって、浮絵を見せるのぞきからくりが主流となるつつあった。「のぞきからくり」という語がもはや人形からくりを指すことばとしては時代遅れになった時点で人形浄瑠璃の床本からはずされたと考えるなら、この省略は説明がつく。

(2003 April 13)