午前中の研究会を終えて帰路。電車の中でビールと小田原カマボコをつまみながら、串田さん、森本さん、坊農さんと話す。夜、また田中小実昌原稿をいじりたくなり、家に電話。年表を見ながら母の話を確認する。母が田中小実昌氏と会ったのは昭和29年の8月のことらしい。

朝早くになんとか田中小実昌特集の原稿を書き上げる。新幹線で小田原へ。小田原から箱根登山鉄道で強羅へ。箱根の山中に来るのは初めて。窓から見える山並みの遠く近くがぐるっと変わるのがおもしろい。木々は芽吹き始めている。会話分析研究会の合宿。午後は研究会。テーマは多人数会話。温泉はイオウ質。夜遅くの飲み会で、参与構造を更新するさまざまな活動が。やはり実データはおもしろい。

麻原公判の日に「ポロポロ」を読み返す。最近テレビでニュースを見るのが嫌でニュース番組をまったく見ていないが、おそらくは、あらゆる問題に対して「ワケのわからんことを言う奴の愚かさ」のようなものが喧伝されているのだろうと思う。しかし、ワケのわからんことを言う奴は愚かである、という線からいくら近づこうとしても、おそらく問題は解けない。なぜなら「ワケのわからんことを言う奴は愚かである」という考え方は、ワケのわかることにしか出会いたくない、という意識に支えられており、そういう意識は、ニンゲンの行動のほとんどを見逃すからだ。

こころとからだ研究会。林原霊長類研究所の平田さんによるチンパンジーの協力行動実験の話。二頭が離れた二本の綱を引いて食物を引き寄せるという「つなひき実験」と、重たい石をヒトとチンパンジーがいっしょに動かすという「石ひき実験」。いったんやると決めたあとのチンパンジーの動作の迷いのなさはすごい。

夜、謎めいた料理を出す店で食事。神戸から聞きに来てくれた土屋さんは「傷つく」という概念について研究しているという。そう言われてみると、傷つくというのは妙なことばで、傷を負うとか怪我をするというのとはちょっと違う。「傷つくなあ」とか「傷ついちゃうなあ」という言い方はあるが「傷を負うなあ」とか「怪我しちゃうなあ」という言い方はない。「傷つくなあ」などと自分のことを他人事のように言えるのは、おそらく「傷つくなあ」ということばの指しているのが、自分の身体ではなくて、自分の所有しているなにかだからではないか。あの人を傷つけてしまった、というとき、傷ついたのはあの人のからだではなく、あの人の所有している何か(たとえば「心」とか「プライド」)である。傷心、ということばがあるな。傷つける、とか傷つくということばは、さいしょ人を対象に使われていたはずのものが、やがてモノを対象に使われるようになり、それがまた人へと再輸入されたのではないか。つまり、からだからの輸出、からだへの再輸入という過程によって、こころとからだを分離するような感覚が生まれたのではないか。

・・・と、これでは妄言が過ぎるので、こんなときは「字通」を開いてみよう。すると、驚くべきことが書いてある。「易」は台上に玉(日の形)をおき、その玉光が下方に放射する意。つまり、「魂振りとしての呪儀を示すものとみられる」。そして、傷のつくりは「これを上から覆って、その呪儀を妨げること」であり「そのような害を及ぼすことを傷」という。

「傷」ということばには、ただのモノではなく、固いモノを傷つける(玉に傷)というイメージがあるが、これは呪儀のイメージからくるものであったか。となると、そもそも魂振りと玉というペアにこころのイメージの起源が埋め込まれていたということになる。自分のからだの外にある玉とからだとが共振すると感じることで、魂が外在化されるとともに、内なる魂を、そとなる玉の似姿として考える。「ダイヤモンドは傷つかない」(古い)といった、高貴な宝石としてのこころのイメージの起源は、じつはとても古いのだ。

ポロポロの壁。田中小実昌「ポロポロ」は明快な小説集だが、はね返されてしまう。はね返されないのは無理なので、はね返ったところで明快に転べばよい。明快に転ぶのはむずかしい。

マクラレンのアニメーション講座はすばらしい。なんかジェスチャー原論を見ているようだ。単に丸い球をいろんな速度や加速度をつけて、いろんなコマ単位で動かすだけなのだが、そこからある種の動作感が立ち上がってくる。物体に近づいたときに手をとめる感じとか、倒れる感じとか、(これは実際にデモがでてくるが)敬礼するときの手を動きとか、そういう「感じ」が、じつはいくつかのオブジェクトの速度や加速度が統合されて一発で認知されるのだ、ということがよくわかる。

合宿のポジションペーパーを書くついでに、数年前のデータを見直すと、当時はわからなかったジェスチャーがぼろぼろ出る。いまやってる解析も、数年経ってみると、穴がぼろぼろ見つかるのかも知れぬ。

〆切の当日になり「ポロポロ」読了。そのうち頭の中で発酵するだろうとおもいながら、大阪学院大学のジェスチャーのコーディングに関する研究会へ。ぼくがいちばん遠くから来てるだろうと思ったら、東京から関根さんが来ていておどろいた。 西尾さんの細かくも周到なコーディングの話を聞いて、コーディングは有る程度標準化されたほうがいいのかな、という気が少しした。 コーディングについて。解析のためのコーディングとプレゼンのためのコーディングの共通点。いずれの場合も、解析者なり鑑賞者の注意を喚起することがコーディングの意義である。人は、「ジェスチャーを見てください」とお願いしさえすれば誰でも同じように見るのではない。むしろほとんどの人がディテールを見逃す。ジェスチャーは細部が命だから、ジェスチャー研究をはじめる学生には、とにかくもうええっちゅうくらい細かいコーディングをやることを勧める。手のひらが上を向いているか下を向いているか、とか、指がのびているかどうか、などという細かいことをコーディングしているうちに、だんだん細部に目が届くようになる。 相違点は、見る者が映像に費やす時間の違いである。 解析者は、その映像とつきあう時間が長いのだから、好きなだけ細かくコーディングすればよい。しかし、プレゼンを見る者はそうではない。ほんの2,30分で、その映像を見、しかもその映像に関する解析を聞き、そこからアイディアを得る。こうしたヒトに対してあまりにも細かいコーディングをやると、どこに注意を向けていいかわからなくなるだろう。だから、プレゼンでは、基本的には映像そのものを見せて、その中で重要な何秒かだけを執拗に繰り返すほうが伝わりやすい(ような気がする)。 同じ意味で、観察ノートには執拗な解析を書き、論文にはエッセンスと映像を載せるのがいいと思う。

岸辺駅から大阪駅に逆行して飲み会。

一休みするために表に出ると暖かい。部屋が北向きなので、外より寒かったりする。夕方からの雨も暖か。

予稿書き。結局晩飯までかかったが、かなり荒れた出来で手放すことに。先方にも迷惑をかけた。どうも後味が悪い。

気が向くと風呂で山家集を読む。だいたいその季節の歌か雑歌のところを読むのだが、今日は鶯の歌を読んでいて、ひさしぶりに西行の我が身を映す/移す感覚を思い出した。うつす、という音のことばが反映を意味するとともに移動を意味するということの深さ。

遠くにいる者の目で世界を見る。西行の「あくがれ」は、単に遠い者をうらやむのではなく、遠い者に我が身をうつすことだった。

今日も暖かい。昼過ぎあたりは上二枚でも大丈夫なほどだった。

喫茶店でひと仕事してから表に出ると、とんでもない夕焼けだったので歩いて大学まで行く。彦根は空が広く、ときどきこういうすごい夕焼けに会う。

遅れている原稿が進まないのは心の中に何か足りないものを感じているからなので、この際データ映像を見直すことにする。すると、やはり見逃していた条件があったことがわかった。本当は2×2×2のクロス表をきちんと解析するには対数線形モデルを使って多次元連関表の解析をしなければならないのだが、もうその余裕はない。どうせ解析にかけるにはデータも少ないことだし、シンプルな方法で押し切る。

それでも、気づいていなかった条件が見つかったことじたいは発見なので、少し気持ちがよい。映像は全部Macintoshにぶちこんであるのだが、SPSSはWindowsにしか入っていないので、二台のパソコンを行き来しながら予稿を作る。Wordでいきなり図表を貼り込みながら文書を作ると、まず間違いなくトラブルに違いないので、おそるおそるテキストはエディタで、図表は別ソフトで作る。うまく行くことを祈る。

そういうわけで、かなりテンパってきたわたしにとって、心の慰めは「てるてる家族」の秋ちゃんである。もう、人の色恋沙汰にふむふむとワケシリ顔の秋ちゃんのショットが出るたび、朝からタマランですわ。ブレーカーでも落とすんかちゅうくらいでかいスイッチのついたくだらなくもタイソウな目覚まし機械を作ったりしてからに、ドラマの中とはいえ、このままおとぼけサイエンティストの道をまっしぐらにずっこけてほしいと願わずにはいられません。そういえばこの前、大阪成蹊大学に行く途中の自転車屋に、秋ちゃんのでっかい看板が立っていて、この笑顔がまた微妙にぎこちなくて、じつにもうなんというか「がんばりや!ハカセ!」と声をかけたくなるような愛くるしさでした。あ、でもでも、今朝の夏ちゃんが、宴会場みたいなところですごいキレのある振り付けをしてて、いい感じに異様でした。とてもいしだあゆみとは思えん(なにしろ上原多香子だから)。

いきなり春の陽気。帰ってきて北向きの部屋のひんやりした空気が心地よいほど。なかなかうまく原稿が書けずマクラレンの続きを見たり記憶の文献を読んだりしてじたばたする。

さらに絵はがき原稿を書く。40枚くらいになったが、連載用にネタをしぼって20枚。

しかし安心はできない。来月上旬までにたまっている仕事を、こわいけど書き出してみよう。人工知能学会予稿(遅れまくってすみません、ほんとに・・・)、田中小実昌論(10枚ほど)、会話分析合宿のポジション・ペーパー(これはペラ1枚でいいだろう)、ひつじ書房の文と発話(遅れて済みません、ほんとに・・・)、西浦田楽研究の中間報告(40枚)。

そして講義レポート評価があり、月末には会話分析の合宿があり、3/4には京都でメイナードの前で英語発表(塾における会話分析)があり、3/5には人工知能学会の発表がある。ネタの使い回しができればいいのだが、あいにく話題がバラバラだ。

はー、しかし書き出したら半分くらい終わった気になった。ちょっと楽になった。じつはひとつも済んでないのだが。

絵はがき原稿。

大阪成蹊大学の学生からの絵はがきがほぼ出そろった。なかなかいい感じのものが多い。あえて言えば、絵はがきという「作品」をつくるってところからもう一歩前に出て、「送る」ってことについてもうちょっと考えてくれるといいなと思う。

DVDのノーマン・マクラレン作品集(2枚)。半分以上は手元のLDと重なっているが、なんといっても個人的な目玉はマクラレンの立体映像作品が二つ入っていることだ。できれば赤青メガネでいいから立体で見たかったが、DVDには片目分しか入っておらず、しかたなく平面鑑賞。しかし、ステレオ者としてここで簡単に引き下がるわけにはいかんのである。「Now is the time」の方はともかく、「Around is Around」のほうは、もしかするとプルフリッヒの原理で見たらおもしろいのではないか。というわけで、右目にサングラスをあてて見つめると、おお!これはすばらしい。マクラレンの意図通りに見えているかどうかはわからないが、少なくとも彼が狙った立体映像のセンスは、これでかなりわかる。手軽に試せるので、お手元にDVDをお持ちの方はぜひお試しを。右目にサングラスでっせ。

卒論・修士の発表会。学生の懇談など。「三四郎」のはがき感覚をなんとかしたいが、もう一歩考えが足りない。もしかしたら「盗まれた手紙のゼミナール」を読めば何か思いつくかもしれぬと思って、「エクリ」を読み直す。昔よりは少しわかった気がするが、あいかわらず大半はワラカン、いやワカラン。王様・王妃・大臣の関係が王妃・大臣・探偵の関係になり、さらには大臣・探偵・?の関係になり・・・、というあたりまではおもしろそうなのだが、そこからどこに連れて行かれてるかわからなくなるのだ。たぶん、こちらの経験、つまりは思い当たるフシが足りないのだろう。

即席で人生経験を豊富にするために、モンティ・パイソンの「人生狂騒曲」を見直す。よし、少し豊富になった。

明日の卒論発表の準備。予行をやってもらってコメント。ポーの短編集を読み直しながら絵はがきを盗み見ることについて考える。

ヤマダ電器で、耳に突っ込むタイプの密閉式ヘッドホンを買う。これだと、風の強い日に歩きながらヘッドホンで聴いても、耳元でばふばふいう音に遮られない。ひさしぶりにヨー・ヨー・マの弾くバッハの無伴奏チェロソナタをずっとかける。これは原稿を書く息を整えるためのもの。最近聞いていたのは、サイモン&ガーファンクルの古いアルバムばかりだった。録音の独特の柔らかさは何度聞いても飽きない。歌詞はといえば、So I continue to continue to pretend なものばかりである。ワイズマンの「高校」で、「夢の中の世界」に聞き入る授業というのがあったが、ベトナム戦争末期の、どうしようもない引きこもり感がよく現われているシーンだった。S&Gで思い出したが、彼らのアルバムのいくつかはちょうど30分ほどで、昔60分カセットの裏表に吹き込んで繰り返し聞いたものだった。

毎回20枚の連載は久しぶりで、風呂に入ったり散歩したりいろいろ試しながら、頭を沈めていく。分かっている場所に行くのではなく、思わぬ場所に行くには、ある程度潜り続ける必要がある。

「三四郎」を読み直す。

先日の大阪成蹊大学の講義で「レポートは絵葉書で」とお願いしたのだが、さっそくその第一陣が届いた。布を貼ったり透かしが入れてあったりと凝ったものばかりでうれしい。

昨年のM1グランプリのビデオが天から降ってきた。感謝。笑い飯のネタをもうええっちゅうぐらい繰り返し見る。

原稿が三つほど貯まっている。それぞれ少しずつ進むもののどうもまとまらない。

夜、Super Colliderのワークショップに参加したフランクが来る。最近物売りの声が気になっている、というので、浅草のCDやら小沢昭一の「日本の放浪芸」などをひっぱりだしてあれこれ聞き直す。それからまた原稿。

夕方、からだとこころ研究会第二回。「ことば・プロソディ・ジェスチャーの個体内・個体間相互作用 〜空間参照枠の修復」というタイトルで話す。内容は、前年の会話分析ワークショップで話したものにいくつか補足をくわえたもの。前回参加の荒川さん、河野さんに加えて、松島恵介さんや村上「運資源」幸史さんも来てくださった。遠方からありがとうございます。

夜、遠来組をお迎えして、昨日に続きハッシュで食事。イベリコ豚の生ハムというのが見たことのない木の台に据えられて脚ごと出てきて驚いた。脚に縄がかかっているので何かとたずねたら、ハムをつくるときに吊るした縄を、吊るした証拠としてそのままゆわえてあるんだそうな。噛めば噛むほど味の出る逸品。あとでネットで調べたら、なるほど、こういうものだったのだな。あの台は「ハモネロ」というのか。

夜、彦根商工会議所で自転車生活に関する会議。かつてACTの立ち上げメンバーで、学生ながら四商店街の話し合いに参加し四苦八苦していた津賀君が、いまは立派にワークショップを仕切っている。あえてメンバーをシャッフルして3班に分け、ポストイットに各自の意見を書いて地図に貼っていくというディスカッションの形式で、このやり方はいろいろおもしろい意見が出て刺激的で、3時間があっという間に過ぎた。本来、自転車生活を中心とするWSだったのだが、少しばかり彦根絵葉書の話をさせていただく。

翻訳の道へ進むという成田君、塩尻からやってきた田中君とハッシュで飯。考えてみると、今年はハッシュにも屋台にもずっと行ってなかった。久しぶりにあれこれモルトを飲んで旨いものを食う。

いろいろと雑務。原稿。

集中講義二日目。いい感じに出席数が減ってきたので、机を並べ替えて、サロン形式にして話す。絵葉書は、教材提示装置よりも、直に見せたほうがインパクトがある、ということを改めて痛感する。

結局、ロボコップの話はしたものの、そこから「盗まれた手紙」経由で絵葉書の話に着陸するというもくろみは頓挫した。短時間でうまくしゃべるには、こちらの頭をもう少し整理する必要がある。

長岡京駅に出て青山さんと飲む。旅の計画はふくらむ。帰りの電車がえらく寒くて辛かった。

朝4時半に起きて今日の講義の準備。大阪成蹊大学で「デザイン特論I」の集中講義。さっそく一昨日の送り旗の話から始めて、なぜ成就に他人が介在してしまうのかについて話す。そこから絵葉書の話。後半はちょっと体力が消耗してしまった。話に気が入らないと学生にすぐ伝わってしまう。

明日の講義のためにロボコップを見直す。バーホーベンの映画の基本スタンスは「アメリカのメディアはアホである」というものだ。なぜアホかといえば、それはアメリカのメディアが、世の中を手短かに理解できることがエライと考えているからである。さらに、そのような理解を与えることが友好というものだ、と考えているからである。手短かに理解する、ということは、相手の顔にルージュをつけることがキスだと思い込んでいるのに等しい、というのがロボコップ誕生のシーンで表わされていることである。少なくとも911以前は、バーホーベンの世界はひとつの戯画だったが、911以降、「友好」という部分が「世界平和」になってから、どうも戯画では済まなくなってきた。

おおざっぱに「アメリカ」と書いてみたが、世の中を手短かに理解できることがエライ、と考える傾向は、じつは身近な場所にも見られる。近所の大きな本屋に行けば、いかに売れ筋の本が「超速」だの「60分でわかる」だのと、早わかりを志向しているかがよく分かる。早わかりで武装すればこの世でぐんぐん成功できるという奇妙な思いこみが漂っているので、あまりその種の本があるエリアには立ち入らないようにしている。早わかりで武装すればよい、という考えの目指している「成功」が、すでにして信用ならない。

7時49分水窪発豊橋行き快速。豊橋から新幹線で彦根へ。帰りにかんぽの湯に寄って人心地つくが、湯あたりしたのか頭がぼうっとなってしまい、仕事はあまりはかどらない。夜は早々に寝る。

午前八時に西浦へ。雪の観音堂は初めて。境内の真ん中には薪を入れたドラム缶が置かれ、参拝に来た近所の人たちが手あぶりをしに集まってくる。どこかでこんな光景を見たな、と思い出してみると、それは「ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン」のジャケだった。

御開帳、面あらためを見てから、別当宅へ。精進料理をいただいてから、阿弥陀堂のまつりをやっておられる澤元千年さんにお話を伺う。途中からは守屋治次さんもまじえて話が弾む。

昭和三十年代ごろまで、この地方には「送り旗」という風習があったのだそうだ。

三尺ほどの旗に願い事と神社の名前を書いて、近所の沿道に差しておく。通りかかった人がたまたま神社方面に行くところならば、旗を抜いて自分の行き先まで持って行き、そこに旗を差す。すると、その旗のところへ別の人が通りかかり、やはり旗を抜いて行き先まで持って行く。このように少しずつ「無言のリレー」をしながら、旗は最後には神社まで届けられる。

旗には「ひつじ年 男」などと書かれているだけで、誰の願い事かは分からない。それを、赤の他人が届けてやるのだという。なんとも不思議な風習だ。

午後3時ごろ、守屋一さん宅に伺いあれこれお話をうかがう。

ひと寝入りしてから、夕食。今日は鹿刺し。能衆のみなさんが精進しておられるのに、毎日肉肉していて申し訳ない限りだが、うまいものはうまい。

8時から御酒あげ。途中で、能衆別当の出が違ってしまった場面があったが、これがすぐ修正された。祭礼のフェイル・セイフ・システムというのはおもしろい。複数のチェックポイントがあって、段取りを間違えると誰かがおかしいと気づくことができるようになっている。

9時ごろ庭上り、そして鎮守様のまつり。御子舞の複雑な五方の踏み方をずっと追う。じっさいに自分の足が動かなかった経験があると、何気ない舞い手の足さばきにもおもしろさが感じられるようになる。

利幸さんの「高砂」にぐっと品が現われていて驚いた。腰の落とし方に落ち着きが感じられる。月はいよいよ明るい。

朝起きると天気がよい。これなら山を攻めることができるだろうと、午前中、山住神社へ。

途中からあちこちの吹きだまりに雪が積もっていた。借りた車はノーマルタイヤ。藤田さんによれば、アメリカではスタッドレスは使わず、雪が降っていたらそろそろと運転すれば大丈夫なのだそうだ。ぼくは免許なしの助手席専門なので、運転手の意見にはいつでも従う。ときどきブレーキテストをしながら、車は30km前後でゆっくり上ってゆく。たまにずるっと車がずっこける感覚があったが、藤田さんの言葉通り、車はおおよそ安全に峠までのぼりつめた。

雪に覆われた山住神社には人の気配がなく、けものの足跡が新しい雪の上に残っている。山犬かもしれない。ふだんは引かないおみくじをつい引いてみる。吉だった。

帰りに、水窪町の南にある高根城址へ。谷間の町である水窪の地形が見渡せる。中腹の農家に美しい枝振りの梅が咲いていた。

午後、佐々木さん宅に行き、寿さんのお話を伺う。

宿で猪鍋を食い(例によって旨かった)、19:00ごろ、宿舎に。練習の見学。今年はこころなしか酒の量が少なく、後輩の指導が熱心だったように思う。若手が踊っていると、どんどんベテランが入っていき、畳の上は舞い手だらけになる。桃田の森口さんまでが御子舞を踊り始めたのには驚いた。

「お二人もやってみなさい」と守屋さんに言われて、はじめて試しに舞わせていただく。まったく足がついていかず、愕然とする。とりあえず隅に行って、守屋さんの手を真似る。しかしやはり手に足が凍ったようになり、ついていかない。藤田さんはけっこううまく足を運んでいて、守屋さんからすごいすごいと声があがった。藤田さんは能の研究をしていて、おまけにプライヴェートにはヒップホップで鍛えている。舞いの経験値が違うのだ。

西浦には毎年いろいろな研究者が訪れているが、試しとはいえ練習させてもらったのはわたしたち二人が初めてだそうだ。足は動かなかったが光栄のいたり。

朝早く彦根を出て、浜松へ。藤田さんと落ち合ってレンタカーで北上。ブラジリアン・キオスクでサルガドス食べてから、さらに北上。途中、そういえば、浪曲で有名な秋葉様に行っていないなということで秋葉神社に行く。

平地ではくもりだったのが、山道のカーブを切り返していくうちに、次第に雪模様になってくる。驚いたことに、雪の落ちるスピードがとてもゆるやかだ。降っているというより浮いている。「海の中みたいだな」と藤田さん。もしかすると、ここでいま、雪が発生しつつあるのだろうか。

さらに上ると、雪が止み、下界の雲を見下ろすような場所に大きな鳥居が現われた。これが目的地らしい。

紅葉模様の石灯籠のならぶ参道を上がっていくと、ジュビロ磐田の大きな奉納額が小さな祠に飾ってあり、その横に金色の鳥居がある。そこをくぐると社殿で、正直なところなんということもない造りだが、そこから見降ろす雲の動きがただならない。思いがけない速さで形が変わっていく。天空の社の如し。

山道を抜けて水窪に行くルートを試すが、途中で通行止めになっていた。おとなしく川沿いの道に戻り、水窪へ。

夜、八時ごろ別当さんのお宅へ。いつもながら、別当さんの話はおもしろく、また長居をしてしまった。

明日は水窪。もうこの調査も4年めになる。水窪行きを前に、これまでの日記を読み直してみる。

200002、200227、200203、200212、200302。最初のころには、もっぱら田楽じたいの楽しさに惹かれていたが、こちらのとらえ方が質的に変わってきたのは、2002年冬のインタヴューのあたりからだ。それぞれの能衆の方々の田楽へのかかわりが見えてくるに従って、物語がどんどん「分厚く」なってきたのが自分でも分かる。

原稿書きのBGM用にレンタルCDをあれこれ借りてくる。ヨーヨーマのコダーイのソナタのCDを手に取ったら、ジャケの写真を覆い尽くすようにでかでかと「癒やし」という紙が貼ってあった。毛筆体のフォントにはなんとなく呪いがかかっていそうである。

この冬に改装した近所のレンタルビデオ屋に行ってみると、ずいぶん品揃えがよくなっていた。他店の在庫を統合したのだろうか。前から見たかったアラン・タネールの「白い町で」があったので借りてくる。スイス出身らしき船の整備工が、ふと仕事をさぼってリスボンの街をあてもなくさまよう話。男はいつも8mmカメラを持っていて、これで映したリスボンの街並みがときどき挿入される。そこに写った石畳をみただけでぐっときた。ぼくが行ったのは一昨年で、この映画の頃に比べるとずいぶん街並みのあちこちが整備されているはずだが、それでも見覚えのある通りがいくつか見つかった。

男はスイスの妻とはドイツ語をしゃべり、フランス語も使える。そしておそらく、簡単な観光客英語も話せるのだろう。男は、よそ者として入った店で「Beer, Please」と言ってから「セルヴェージャ」と言い直す。その酒場の経営するホテルに案内され、目の前で行なわれる主人と女従業員とのポルトガル語の口論にとまどう。やがて酒場のなじみになり、しかし常連と打ち解けるにはまだよそ者である彼は、きげんよく店に入ってくると使い慣れたフランス語とポルトガル語のチャンポンで「une biere, per favor」と呼びかける。口に新しいことばを転がしながら、転がす音への違和感がいつまでも抜けない。土地のことばを口で転がすほどには土地になじんでいる。転がしたことばが落ち着かないほどにはよそ者である。

スイスの、とりつくしまのなさそうな黄色くでかいポストと、ボストンの赤いポストの対比。

リスボンから帰ったあと、杉田敦「白い街で」を読んだことも思い出した。この本には、リスボンの迷路性が、人を複数にしていく不思議をあれこれ教わった。タネールの「白い町で」がリスボンの話だと知ったのも、ペソアやサラマーゴの名前を知ったのも、この本からだった。

来月のD.W.Maynardを囲む研究会用にアブストラクトをえいやっとひねり出す。中尾君の卒論以来懸案だった、塾における人間関係の話。

塾の話とか学校の話を英語で書こうとすると、とたんに詰まってしまう。「学習塾」ということばがすでにして英語にない。とりあえず special preparatory school in Japan としてみるものの、「special」ということばは一種の逃げであって、何が特別であるかという説明を避けたようなものである。「放送委員」ということばもやっかいだ。a member of broadcasting club、ではちょっと違う。「放送委員」というのは、単なるクラブ部員ではなく、クラスの代表として放送係をおおせつかっている存在である。「委員長」ならa class representativeか。となると、放送委員は a class representative of broadcasting か。

こんな風に苦労するのも、そもそも塾とか○○委員といった、日本の学校ではごくありふれたものが、必ずしも他の国の学校に存在しないからだ。そもそも「放送委員」とか「学級委員」とか「日直」というような制度は日本固有なのだろうか。だとしたらいつできたのだろう。学校教育史におけるクラス運営の歴史について書かれた本がないか、調べてみる必要がありそう。

てなぐあいに、いっけんあたりまえだと思われていたさまざまな学校教育の装置が、翻訳可能性を考え始めたとたん、あたりまえでないこと、説明を要する概念であることに気づくのである。エスノメソドロジーの修行として、翻訳というのはなかなか興味深い行為だ。

行きつけのハンバーガーショップで仕事に励んでいると、今朝の講義のレポートについて店員から質問を受けた。と書くとどういう状況かわかりにくいかもしれないが、つまり、喫茶店感覚でハンバーガーショップでコーヒーを飲みながら原稿を書いているぼくのところへ、バイトの子(実は朝の講義の受講者)がやってきて、レポートの意味について問うてきた、というわけだ。あまり長々と話すとバイトに差し支えるだろうから、ごく手短かに(セットメニューの組み合わせを説明するくらいの時間で)課題の意味をお話する。

証明写真を撮ろうと思って写真屋に行くと「あ、せんせい」と言われる。スイミングクラブに申し込みに行くと「県立大学の先生はよく来られるんですよ」と言われる。「どこへ行ってもセンセイと呼ばれる」という村会議員状態が続いて、もうずいぶんになる。狭い街のすみずみまで学生のバイトが入り込んでいる。消費生活の一部始終がガラス張りといっていい。最初は違和感を感じたこの状況にもすっかりなれた。そのかわり、センセイにふさわしい食事だのセンセイらしい買い物だのセンセイらしい服装だのという考え方はとっくの昔に捨てた。てりやきバーガーをパクついていようが来来亭でラーメン並麺かためスープこってりネギたっぷりをすすっていようがくりやでセーター480円を手にとって迷っていようがローソンでさけるチーズを一本だけレジに差し出そうが、センセイと呼ばれればその時点でセンセイである。

それにしても学生はよく働いている。ぼくが消費生活にいそしんでいるあいだにも。そしてぼくが講義に励んでいるあいだには、彼らはよく学んでいる(寝ていることもあるが)。えらいなあ。センセイは自分が恥ずかしいよ。恥ずかしいが、自堕落なセンセイであることに甘んじさせていただく。

衣食住かまわず、金がなくて冴えない学生というのをあまり見かけなくなった。センスがよくなったとも言えるし、そつがなくなったともいえる。ヒマをもてあましてなんとなく妙なことをやってる学生というのがもう少しいたほうがいいような気がする。

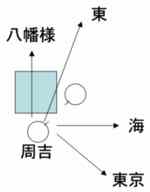

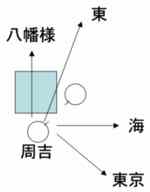

小津安二郎「晩春」で、笠智衆演じる周吉と三島雅夫演じる小野寺が、海の方角について短い会話を交わすところがある。

小野寺:こっちかい?海?

周吉:いやあ、こっちだ

小野寺:八幡さまあ、こっちだね?

周吉:いやあ、こっちだ

小野寺:東京はどっちだい?

周吉:東京は、こっちだよ

小野寺:すると東はこっちだね

周吉:いやあ、東は、こっちだよ

小野寺:ふうん、昔からかい?

周吉:おう、そうだよ

奇妙な場面だ。画面の中からあちこちに向けて指さしが起こる。カットが切り替わるたびに視点が切り替わって、画面の中から指さしによって映画館が操作されているような感覚が起こる。見ているこちらも小野寺よろしく方向音痴になった気がする。このやりとりのあと、けっきょくどっちにあったのか、人を喰ったような「海」が映し出される。

じっさいのところ、二人の指す方向を画面から判断するのは簡単ではない。笠智衆と小野寺とが、座卓の二辺に斜めに座っているからだ。卓をはさんで180度向かい合っているのならまだわかりやすいのだが、座卓の辺は90度をなしており、しかも二人の身体の向きは180度向かい合っているからややこしい。座卓の辺に合わせたアングルなのか身体方向に合わせたアングルなのか、にわかにはわからない。明らかに、観客に理解を求めるカット割りではなく、観客を惑わせようとするカット割りだ。

以前は、周吉は正しい方角を指しているのだろうと思いこんでいたが、ふと気になって図に描き出してみると、意外なことに、周吉の指している方向はずいぶん間違っていた。

舞台は北鎌倉だ。仮に「東」がこれで正しいとすると、東京の位置は鎌倉から見ておおよそ北東方面でなければなるまい。ところが周吉の指している方向はほとんどデタラメといっていいほどはずれている。いっぽう八幡様はというと、北鎌倉から見るとやや東南側に寄っているはずで、これまたおかしい。おおよそ合っていそうなのは「海」だけだ。

関西育ちのわたしはともかく、土地勘のある人ならば、わざわざ図に描かなくとも、したり顔の周吉がじつは間違っていることにすぐに気づくことができるのかもしれない。だとすれば、この場面は、小野寺だけでなく、しっかりしているようでうかつな周吉を笑うところである、と言えなくもない。それならそれで、周吉のこの滅茶苦茶な指さしは、娘が「一人じゃなんにもできないんだから」とこぼす後の場面へと効いてくる。

まあしかし、あまりうがったことを考えるよりも、ここは、海がどっちでも生きて行けそうな三島雅夫のとぼけ顔にならって、画面から放たれる指さしの幻惑にまんまと一杯食わされたと思うことにしよう。そもそも、平面に映し出された映画のできごとが、なぜか自分の座っている場所を浸食しているように感じられるということのほうが、じつはすごいことなのだ。

映画館の位置と映画の舞台とが重なると、独特の臨場感が発生することがある。「晩春」が鎌倉で上映されたら、周吉のこの見当はずれの指さしはどんな風に感じられるだろうか。

朝、ガチャコンこと近江鉄道に乗って高宮から水口城南まで。各駅停車でゆるゆると一時間、片道960円。高いようだが、じつは土日にはSSフリーきっぷというのがあって、これだと一日全線乗り放題で550円。往復で使えば猛烈にお得。昨年改築問題で話題になった豊郷小学校のそばを通り、湖東の田園地帯から、むらさきのゆきしめのゆきの蒲生野の東を抜けていく。風情のある路線だ。

碧水ホールでドライヤー「裁かるるジャンヌ」(伴奏無し)。表情の徹底的な力。暖房風が頭にもろにあたって、何カ所かで気が遠くなってしまった(あの城壁の下から揺らすように撮られたカットは催眠術としか思えない)。

視線をカットでつないでいくということは意外にも複雑なのだということがよくわかった。後のカットを前のカットの視線の先と解釈するか、逆に、後のカットに含まれる視線の先を前のカットであると解釈するかは、そう簡単に決まっているわけではない。同じ視線をそらすのでも、顔軸をカメラからそらす場合と、顔軸はそのままで視線をそらす場合では結果が異なる場合がある。また、視線がカメラ方向を通過するか回避するかでも結果は違う。さらに、表情の変化がひとつのカットの初めにくるか終わりにくるかでも違う。このような、カットの効果と視線・表情のタイミングとの関係は、発語と視線・表情・ジェスチャーのタイミングとの関係にもあてはまるのではないだろうか。まったくの直観だが、映画におけるモンタージュは、もともと人に備わっている表情と言語の認知能力と密接にかかわっているように思う。

今日は映画1000円の日だと気づき、夜、ビバシティ彦根で「ミスティック・リバー」。これは唸った。まず空が白い。「いい天気だ」と言わせながら、露出をあげて空を飛ばしてある。あと、川がぬめぬめと粘質に撮れている。なんちゅうか、「思い出のセメント」も含めて、全編じつにうまく冴えない色で作られている。

個人的にいちばん(眠たくなったのではなくて)気が遠くなったのは、ティム・ロビンス演じるデイヴがジミーの二人の相棒に誘われて車に乗るところだ。公開中なので理由は書かない。

他のシーン同様に救いがたくくすんだ色の星条旗パレードを見て、「小間使いの日記」を思い出した。この映画、(世界警察ではなく)家族警察アメリカの底なし闇物語、と読めなくもない。救いがたく、と書いて気がついたが、この映画の怖さは、その怖さがおよそ(皮肉ではなく)救いがたいところにある。

以前も書いたが、相手が理由もなく殺されてもしかたがないという態度は(その意図がなんであれ)、同じ態度を肯定する。誰かを殺すことを肯定する者は、同じ倫理を共有するものによって自分が殺されるリスクを負う。クリント・イーストウッドは、このような構図を空の白の如く、背中の十字架の如く逃れがたい宿命として撮った。そしてこの宿命は主人公を激情させた後、クールにさせる。ダーティー・ハリーはとんでもない形に進化した。

ジミーの背中の十字架は、わざわざ覚悟を決めて彫ったイレズミというより、気が付いたら背中に浮き上がっていた人面岨のようなものだ。それは聖体拝受のように、その意味を知る間もなくやってきて、ひととたび体験したら最後、後戻りできない形で身体に刻印される。そうか、クリスチャンの救われがたさが描かれている点でもこの映画はブニュエルに通じている。もっとも、ブニュエルでは主人公は戯画になり、イーストウッドではクールになる。

あともうひとつだけ。これ、どこが「スタンド・バイ・ミー」やねん。

昨日、笑い飯のことを書いたが、今日は友近のことを書いておこう。年末からこっち、いくつかのお笑い番組を見ていて、友近はピン芸人の中でやはり特異だなと思う。

若い人のピン芸では、ともすれば他人を笑うことのとげとげしさばかりが目立ってしまいがちだが、不思議と彼女の芸にはそういうイヤミなところがない。

かといって、他の芸人より軽いネタを扱っているわけではない。チャーチャのMC(ギターの鳴らし方がすばらしい!)、イヤな元カノ、銀座のママ、Vシネの女など、友近がなぞっているのは、面の皮の厚さに比例するように欲望だの嫉妬だの怨恨だのを分厚く抱え込んでいる女のふるまいであり、その描写力はむしろ、ピン芸界の中でも際だってダークであるとさえ言える。

にもかかわらず、それが単なる寒々しい皮肉に終わらないのは、彼女の演じる「女の問わず語りが必然的にまとってしまうヘンなオーラ」に、彼女自身の女ピン芸人としてのオーラが常にインクルードされているからだろう。女芸人の問わず語りによって、女の問わず語りに憑依する。自身を巻き込まずにはいられないこの構造によって、彼女の芸はどこか他人事ではない迫力を持っている。

友近は、ふらふらとした足取りで舞台に上がり、よろよろと終わる。この不安定な出入りもまた、演じる対象と自身との危うい通路を彼女がくぐり抜けていることを感じさせる。