*注意:以下、展示内容に触れています。これから行く人は、行った後に読みましょう。

午前中に着いたので、まずはwithout recordsをゆっくり見る。レコードなしのターンテーブルが百台はあるだろうか。その中のいくつかが、ときおり音を鳴らすのだが、背後にどのようなプログラムが動いているのか、しかとはわからない。ただ、そのうちの一台、プラスチックのアームでできたプレーヤーの軽い音が、かたん、かたん、と基調のように鳴り続けているのはわかる。また、各プレーヤーはまったくでたらめに鳴るというわけではなく、いくつかの群に分かれているように聞こえる。しばらく離れていると、思いがけなくたくさんのプレーヤーが動き出すこともある。

各プレーヤーが回転するのはわずかな時間で、しかも、どれが次に鳴るかわからない。鳴りだしたと思ったらあたりを見回して、居並ぶプレーヤーの中から、かすかにアームを上下左右させているものを見つけ出す。この、ひそやかに揺れているアームを見つける瞬間がいい。見つけるときに、少し距離がある。あたかも、生命の死に絶えた惑星で生存者を発見するような遠さである。

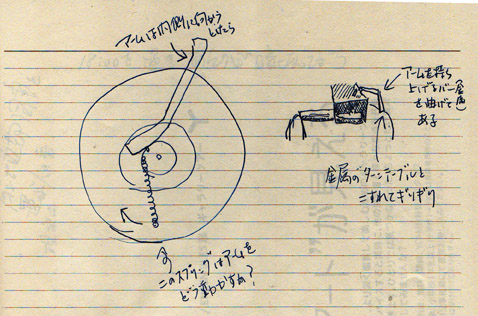

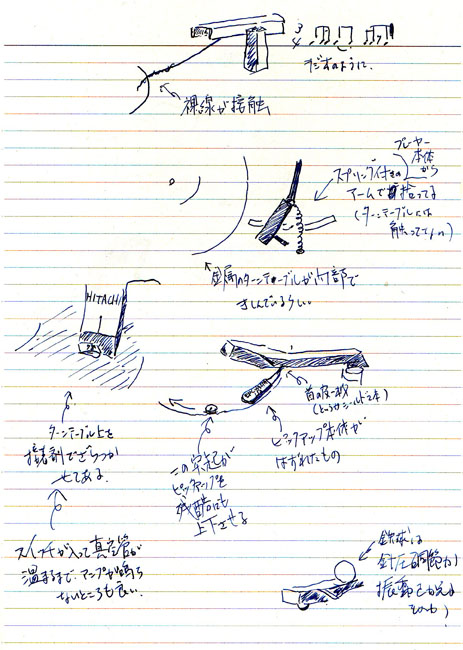

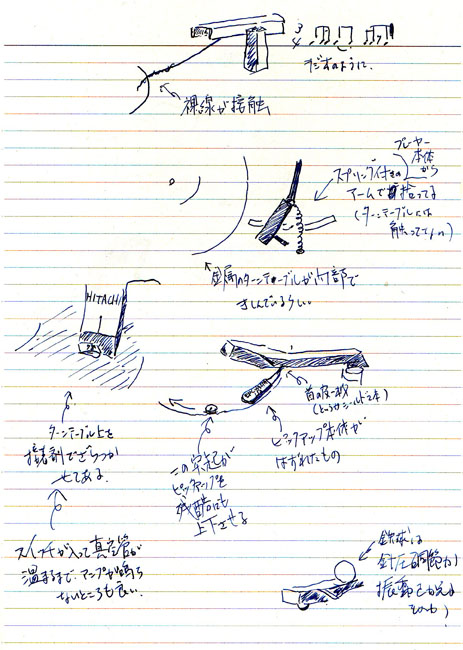

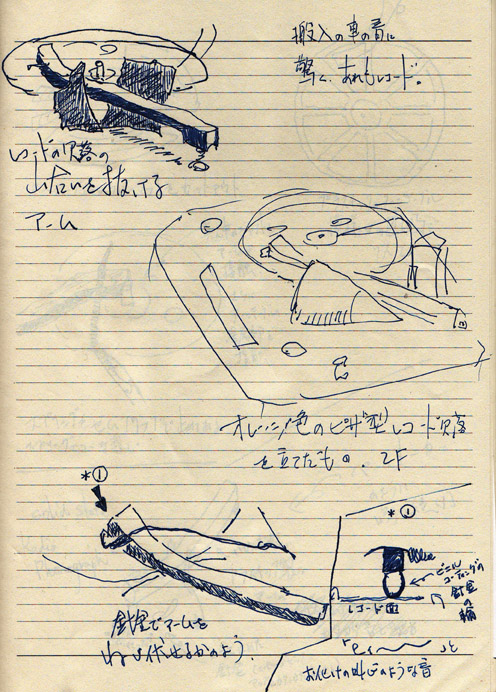

それにしても、一台一台、ループを構成する論理に工夫がある。何と何を接触させて音を出すか。回転体をどうデザインするか。それはアームをどのように揺らすのか。速度はどうか。拾い上げられた音をどう拡声し、どう反響させるか。

ちょっと考えただけでは数台でアイディアが尽きてしまいそうな気がする。が、この会場に並んだ一台一台には、それぞれのプレーヤーの持っている特性がなされていて、「その手があったか!」と思わせる。あるプレーヤーにいたっては、もはやターンテーブルすら回っていないのだが、そこから、汽笛に似た野太い音が鳴る。よく見ると、このプレーヤーには、通常のボリューム以外にL-volumeなるツマミがついていて、これが最大にふってあるのだ。なるほど、そうきたか!

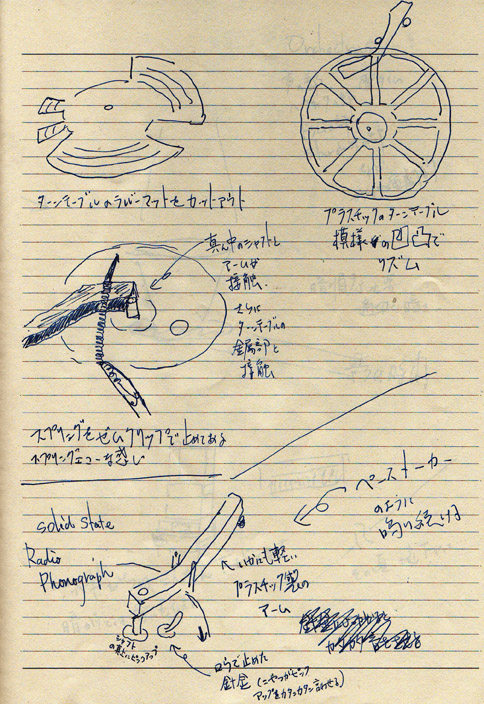

なんだか、生物調査をしているような気分になってきた。試しに気に入ったプレーヤーを一台スケッチメモしたら、あれもこれも描きとめたくなった。こうなるともう、みるみる時間が経つ。

12時になったので、別スタジオの「orchestras」へ。

暗い通路を抜けて入口から中を見るが、眼が慣れていないので、よくわからない。しばらく入口近くで暗順応が起こるのを待って入る。

クリアに録音されたさまざまな声が天井から降ってくる。口内運動が分かるような生々しいテクスチャだ。

その天井には、さまざまな家具調度らしき物品の影が見える。いや、家具調度だけではないかもしれない。いわくありげな形でぶら下がっている、人の大きさに近いさまざまな品物。まるで真昼の太陽に息を潜める星座の陰画のように、それぞれの形が領域を接して、びっしりと空を覆っている。

広い部屋の中央にはスポットが落ちており、その真下に設えられたいくつもの鏡が、曲に合わせて、哨戒機のようにあちこちに光を投げる。雷鳴のようなパーカッションが轟くのだが、これが録音とは思えない。二階堂さんの歌声はいいなあ。ギターのフィードバックが聞こえ、ドラムが重なる。そしてStardustのメロディ。天井といい光といい、これまでの大友さんの作品にはないドラマ性だ。このあたり、高嶺くんの仕事の力なのかもしれない。

掲示通り、40分ほど聞いて一回りした。40分か、と思って、はた、と気がついた。

これはレコードではないのか。40分というのは、レコードの再生時間ではないのか。

ということは、真ん中で鏡が回っていたように見えたのは、あれはこちらが回っていたのか。ぶら下がっていると思ったあの影たちも、空を巡る星座なのか。見上げていると思っていたこの身は、ピックアップを揺らしているのか。

これはコペルニクス的転回だ。博多っ子純情風にいうなら「コペ転」ですばい。いや、ここは山口だからコペ転でアリマス。

ということは、あの、ほのかに照らし出された「入口」の底には、プレーヤーの駆動部があるのではないか。

というわけで、入口の文字に従って、地下へ。板で覆われた狭い通路にびっしりと、制作者かワークショップ参加者の手によるものとおぼしきメッセージが書き込まれている。説明書きによれば、このエリアにフィードバックを鳴らすギターがあるらしいのだが、しかとは分からない。むしろ、回路の中を探索しているような感じだ。たぶん、レコードプレーヤーの中の電子は、こういう気分なのだろう。

途中、小学生の描いたような音楽聖人たちの絵が掲げられている。電子の夢か。絵の前に貼られた弦に触ってヘッドホンから音を聞く仕組みだとある。指で触ってみると、声がする。指を電子が駆けているのか。

ところが、この歌というのが、聖人の作品とはまるで関係がない。関係がないくせに、じつに楽しそうだ。なんだこれは。

なんだか、食べ物の歌が耳につく。じつにおいしそうで、そういえば腹が減る。わたしは電子ではない。

別の行き止まりには楽器ブースもある。鳴らしてはいかんとは書いてない。書いてないが、うっかり鳴らすと、上に響く。電子の分際でそれはならぬ。が、腹が減るので、オルガンを少し鳴らし、音叉を叩く。

出口近くで、歌詞を塗りつぶしながら、どうも釈然としない。後で考えると、この地下にはもう少し長逗留すべきだったのではないか。いくつか見逃したことがある気がしてならない。

出口から再び地上に上がる。さきほどよりは眼が慣れているが、それでも天井のオブジェは絶妙に暗く、星座の気配を漂わせている。

一時間半ほど見ただろうか。下のレストランで昼食。

飯を食いながら、さっきのあれは何だったのだろうかと考える。どうもうまくまとまらない。いろいろじんと来るところはあったのだ。星には夜があり、そして朝が訪れた。そして地下には別の昼があって、お腹の減る歌が鳴っている。そしてわたしはいま、レストランで飯を食っている。SLを見て、ここに来て、暗闇を抜けて、地下を巡って、星座を見上げて、ここで飯を食っている。それは一連なりの因果なのだが、その因果はいかなる果報に通じているのか。それともレコードの一番内側のように、デッドエンドなのか。

よくわからない。わからないので、さっきスケッチした絵をあちこち塗りつぶしてみる。

入口で笙の音がして、中に入ると石川さんの影絵だった。丸い頭のそばから、笙の管が高く伸びている。石川さんの背も、笙のようにまっすぐ伸びている。背から笙へと、冬虫夏草のように影が渡されて、ぷうぷうと音がしている。

ハイハットの影が美しい。シンバルとシンバルのわずかな隙間が、くっきりと影に落ちている。接触せんとして緊張している面と面。影のもとに、接触に平等が訪れる。Sachiko Mの指先とつまみ。アクセル・ドナーの唇と歌口。吹き込まれつつある息のための隙間。

シルエットは、人の呼吸を生々しく映す。カヒミさんは、椅子にごく浅く腰掛けて、ヒトガタのように差し出されたマイクロフォンに向かう横顔が、息を吹き込もうとして少し上向きになる。微かに引いた体が押し出される、まさにそのときに息が吐き出される。余分な動きがない。息を出すための器官になっている。

背を丸める人、身をかがめる人。伸ばされたスライドとは別の方向に咲くトランペットの開口部。

ここに参加しているミュージシャンは、音を出す身の構えがとても静かで、ほんのわずかな動きで、微かな、しかしくっきりとした音を鳴らす。わずかな音量の幅の中に、微細なコントロールをほどこされる密度の高い領域があり、そのコントロールを為す身体は、音に身構え、動作で音になる。その一部始終が、シルエットによって捉えられている。

影絵は、四角く白い箱形のスクリーンの四面に投影されている。

実体はどこだろう、と考えざるを得ない。

光は箱の外から来ている。が、それよりも箱の存在が、イメージを凌駕する。

影を投げている実体は、箱の中にいるのじゃないか。

この箱は、すべての音楽家を収めるには小さすぎる。

それでも、この箱の中には、今演奏している音楽家が入っているのではないか。だって、音は箱の中から聞こえてくるようではないか。

あちこちの面を見ようとして、自然とスクリーンを横切ることになる。客の影が演奏に割り入るとき、その影はどこかしら無防備で、それもおもしろい。

三人の子どもがわっと入ってきて、スクリーンの前で短い影遊びをする。子どもの股の間に芳垣さんが捉えられ、その手が小さく動いて小さなトリプレットが鳴った。

17:00を過ぎて、図書館上の廊下に出る。

遠近法で遠ざかる書棚の中で、小さなサイン波が鳴る。

頭をわずかに傾けるだけで、サイン波のボリュームは劇的に変わる。ボリュームの変化だけがあって、音源をどこと決めるのは難しい。世界を覆うには小さく、どこかに偏在すると感じるには広がっている。ずらりと並んだ書棚の、あそこかもしれないし、あそこかもしれない。あるいはどこでもないのかもしれない。

夕空はいったいに曇って、天窓からは灰色の空にはねかえった光が降りてくる。その中で、小さな白いLEDが灯されている。それは、この場の音を担うにはあまりにささやかな光で、ただこの図書館に仮止めされた押しピンのようにしか見えない。

サイン波に比べると、ブリップ音には反響がある。それは、天井に高く響くから、おおよそ床面から来るのだなと思わせる。それはどのくらいの物体が、どのように引き裂かれ、衝突する音なのか。ちょうど、一人の司書がドアを開け、返却図書を積んだワゴンを押してくる。かたかたという控えめな音が館内に鳴り、それが、さきほどのブリップ音より少し大きいので、では、あの大きさより少し小振りな何かが壊れる音なのか、などと想像する。

そのうち、しびれを切らした客が、一人、また一人と帰って、とうとう自分一人になってしまった。さすがにもう帰ろうかなと思い、いったん回廊を出かけてから、もう一度振り向いて、ずいぶんと日が暮れていることに気づいた。さっきは頼りなさげに見えたLEDが確かな光を放っている。その光を見ているうちに、前とはサイン波の定位が違う感じがしてきた。あちこちの光点が、広々とした図書館の天井空間を支える測量点のように見える。光点に支えられ、充実した図書館の空気が、まるごと、サイン波を鳴らしているように見える。かと思うと、ときには、光点自身が、ひとつひとつ、サイン波の音源となって、白色矮星のように輝いて見えることもある。

階下に灯っている非常灯も、この光点の活動を心なしか応援しているようでもある。

ひとつの光点の消滅は、見る者の意識を逃れながら、いつの間にか別の光点の出現へと引き継がれている。日暮れのようなゆっくりとした呼吸。orchestrasの星座、filamentsの星。

空は黒く、わずか数個のLEDは、ますます図書館の空気を確かなものにしていく。夜が来た。いま出るか。いまならまだ日帰りできる。